9月に太陽光監視システムの切り替えについて書きました。

パワコン毎に発電量が見れるようになったことや画面の使い易さや費用などの面で改善しました。

ただ、サーバーがイギリスにあるためか処理の返答が非常に遅いと感じていました。人間、何かの不満が改善されると次の不満が出てくるものですね。

IoTaWattでは発電量のデータの向け先を2つ選べます。

一つはemoncms。もう一つは任意のサーバー。

ということで、新たに日本にサーバーを立てることにしました。

2018年12月2日日曜日

2018年11月6日火曜日

ヤギミルクでアイスクリームを作りました

前回はヤギのミルクでソフトクリームを作ったという記事を書きました。

今日はヤギミルクでアイスクリームを作りましたよ、という話です。

今日はヤギミルクでアイスクリームを作りましたよ、という話です。

|

| 固まってきたアイスクリーム |

アイスクリームを作る機械

前回ソフトクリームを使った機械ではアイスクリームはできないのでSIMACというイタリア製のアイスクリーム製造器を使いました。

2018年10月21日日曜日

子猫が捨てられてました

2018年10月14日日曜日

日々の通信量ってどのくらい?

太陽光発電の監視システムをIoTaWattに切り替えてからというもの、一日の通信量を気にしてみていました。

通信回線はソラコムのAir SIMを使用しており、データ量に応じて月額料金が変動するため少し心配していました。

最初は分からないので、おおよそ通信データ量を上り下り合わせて月に50MBで見積もってみました。この数値にはあまり根拠はありません(-_-;)

流れるデータはグラフ表示のためのテキストで映像や音声などないため一日のデータは1MBくらいで収まってくれると思っていました。

通信回線はソラコムのAir SIMを使用しており、データ量に応じて月額料金が変動するため少し心配していました。

最初は分からないので、おおよそ通信データ量を上り下り合わせて月に50MBで見積もってみました。この数値にはあまり根拠はありません(-_-;)

|

ソラコムのコンソール画面

1時間ごと通信量を参照できる

|

流れるデータはグラフ表示のためのテキストで映像や音声などないため一日のデータは1MBくらいで収まってくれると思っていました。

2018年9月30日日曜日

太陽光監視システムの切り替え

2014年から使い続けてきた太陽光監視システムを別のシステムに切り替えることにしました。契約している監視会社エナジーソリューションへは既に連絡していて、今年の11月末を持ってこのサービスを停止することにしました。

知らなかったのですが、太陽光監視サービスにも”2年縛り”があり、携帯電話の契約のように2年ごとの更新となっていました。

携帯電話のビジネスモデルはいろいろと学んでおくと後々ためになるかもしれないと感じました。

エナジーソリューションをやめて新しく使うことにしたのは以前このブログにも書いたOpenEnergyMonitorのIoTaWattという製品です。

移行する時に悩んだのが既存のシステムを再利用するかどうかです。

知らなかったのですが、太陽光監視サービスにも”2年縛り”があり、携帯電話の契約のように2年ごとの更新となっていました。

携帯電話のビジネスモデルはいろいろと学んでおくと後々ためになるかもしれないと感じました。

エナジーソリューションをやめて新しく使うことにしたのは以前このブログにも書いたOpenEnergyMonitorのIoTaWattという製品です。

移行する時に悩んだのが既存のシステムを再利用するかどうかです。

システム構成図 |

| 再利用することになったのはサン電子のH100 |

2018年9月14日金曜日

ヤギミルクでソフトクリームを作りました

今朝絞ったヤギのミルクでソフトクリームを作りました。

ヤギのミルクを使ったソフトクリームなんて食べたことが無いので、どんな味になるか楽しみです。

ヤギのミルクを使ったソフトクリームなんて食べたことが無いので、どんな味になるか楽しみです。

ちなみにソフトクリームという言葉は、英語からではなく、日世という日本メーカーが作った造語だそうです。

2018年9月8日土曜日

2018年9月2日日曜日

ドローンを使ってスズメ対策

先月Tsukuba Thursday Gathering というイベントに初めて参加してきました。詳細はこちらからご覧ください。

このイベントで登壇された株式会社revotさんというドローン開発を行っている地元つくばの企業に出会うことができました。

イベントでは代表の霜村さんが事業内容を説明していました。ドローンで出来ることってなんだろうか、ということをもっと知りたいと思ったので、すぐにメールで私たちがスズメ対策のためにドローンを利用したい旨を連絡してみました。

するとすぐに返信をいただき、一度直接会ってお話をするということなりました。

このイベントで登壇された株式会社revotさんというドローン開発を行っている地元つくばの企業に出会うことができました。

イベントでは代表の霜村さんが事業内容を説明していました。ドローンで出来ることってなんだろうか、ということをもっと知りたいと思ったので、すぐにメールで私たちがスズメ対策のためにドローンを利用したい旨を連絡してみました。

するとすぐに返信をいただき、一度直接会ってお話をするということなりました。

2018年8月13日月曜日

雄鶏が雌鶏に優しくなくなった?

2018年8月12日日曜日

餌箱が壊れていました・・・

壊された餌箱

スズメに餌を横取りさせないための餌箱を製作したのですが、今日鶏舎に行ってみるとその餌箱が壊されていました。

写真でもわかるように、使えない状態にまで壊されていました。餌箱はひっくり返されていて、底板も外れ、可動式となっていたアーム部分のネジ止めも外れていました。

|

| こうなってはもう使えません |

このような壊され方を見ると、犯人はニワトリではないでしょう。

一体誰がやったのでしょうか?

2018年8月10日金曜日

太陽光パネルの不具合

定期点検で見つかった不具合

私たちの太陽光発電所は2014年11月から稼働を開始しました。

構成については詳しくはこちらにあるとおりで、354枚ある太陽光パネルを7台のパワコンに接続されて毎日発電してくれています。

ところが今年6月に施工業者により行われた定期点検で異常が見つかりました。

え、また!?っていうのが正直な感想です。

ところが今年6月に施工業者により行われた定期点検で異常が見つかりました。

|

| 今回の点検で見つかった 不具合の可能性がある太陽光パネル |

え、また!?っていうのが正直な感想です。

2018年7月4日水曜日

ニワトリはなぜ逃げないか

最初は少し不思議に思いました。

彼らはとても高く飛べます。ここにいる種類のニワトリでも地上から2mくらいの高さまではその気になればすぐに飛べる能力を持っています。

|

| 実は飛べるんです (写真はアシ子ちゃん) |

発電所の敷地内では、フェンスの高さは低いところだと1mくらいのところもありますので、何かの理由で外に出たい時はいつでも敷地から抜け出すことができるのです。

ところが実際は一部のニワトリを除き、ニワトリが発電所の敷地から出ることはありません。

なぜでしょうか・・・

2018年6月25日月曜日

ニワトリ社会の最下位にいるヒーロー "アシ子"

English

久しぶりのニワトリについての投稿となります。ファームについてのブログは最近かけていませんが、ファームは健在です。ニワトリやヤギたちも元気ですし、太陽光発電もちゃんと機能しています。

以前より会社での仕事が増えたことで、ニワトリやヤギたちと過ごす時間が減っていて、これはとても残念なことと思っています。なぜかというと、彼らをこっそりと観察することはとても楽しいことだからです。

今日はニワトリ社会の序列について書きます。このトピックについて退屈と思うことなかれ。それがいかに人間社会と似通っているか知ると驚くことと思います。

久しぶりのニワトリについての投稿となります。ファームについてのブログは最近かけていませんが、ファームは健在です。ニワトリやヤギたちも元気ですし、太陽光発電もちゃんと機能しています。

以前より会社での仕事が増えたことで、ニワトリやヤギたちと過ごす時間が減っていて、これはとても残念なことと思っています。なぜかというと、彼らをこっそりと観察することはとても楽しいことだからです。

今日はニワトリ社会の序列について書きます。このトピックについて退屈と思うことなかれ。それがいかに人間社会と似通っているか知ると驚くことと思います。

2018年6月17日日曜日

アウトランダー phev SDAの修正プログラム

以前書いた記事でアウトランダー phev の充電記録の問題の続報です。

詳しくはこちらでお読みいただければと思いますが、簡単にいうとSDA(Smart Display Audio)のソフトウェアの不具合により、充電記録が正常に更新されないという問題です。

|

| アウトランダー phev SDA画面 このソフトウェアに不具合があり グラフが正しく更新されない問題 |

2018年6月13日水曜日

ニワトリ専用餌箱のバージョンアップ

以前、スズメがニワトリの餌を食べてしまう問題に対し、ニワトリだけが餌を食べられる餌箱を製作して対応しました。

現在のニワトリの羽数9羽から考えて、餌箱の数が足りておらず、同じものを2つ作る必要があり、どうせ作るなら前回の餌箱を少し改良してみようということになりました。

現在のニワトリの羽数9羽から考えて、餌箱の数が足りておらず、同じものを2つ作る必要があり、どうせ作るなら前回の餌箱を少し改良してみようということになりました。

|

| 今回製作したニワトリ専用餌箱 Ver.1.1? 前回のものを少し改良 |

2018年6月7日木曜日

研ぎ場

木の加工はほとんど電動工作機器を利用していますが、加工する場所によってはカンナやノミを利用することもあります。

作業中でもカンナやノミは小まめに研がないといけません。

そこで作業場に研ぎ場を設けることにしました。

研ぎ場と言っても特別なものではなく、流し台の上に3本の木を渡してその上に砥石(=刃物を研ぐ石)を置いているだけです。

砥石で刃物を研ぐと、刃物からの金属と砥石から細かい石が混ざり刃物が研磨されていきます。そうするとグレーか黒に近い水(研ぎ汁)が砥石から出てきます。

これは必要な水なのですが、ある程度研ぐ内に、いずれは流れ落ちていきます。

しばらく刃物を研ぐ作業をしていると、砥面(砥石の研ぐ面)や砥石が乗っている台がこの研ぎ汁で汚れてくるわけです。

この研ぎ汁が少しは排出されるようにと、それぞれの木の両側に細い溝を掘りました。この溝がないと研いだ砥石の粉が流し台の中に流れ落ちていかない・・・と思います。

部品の木の加工は全てどこかで拾ったか余った端材を使って行いました。

ツイート

作業中でもカンナやノミは小まめに研がないといけません。

そこで作業場に研ぎ場を設けることにしました。

研ぎ場と言っても特別なものではなく、流し台の上に3本の木を渡してその上に砥石(=刃物を研ぐ石)を置いているだけです。

|

| 研ぎ場 |

砥石で刃物を研ぐと、刃物からの金属と砥石から細かい石が混ざり刃物が研磨されていきます。そうするとグレーか黒に近い水(研ぎ汁)が砥石から出てきます。

これは必要な水なのですが、ある程度研ぐ内に、いずれは流れ落ちていきます。

しばらく刃物を研ぐ作業をしていると、砥面(砥石の研ぐ面)や砥石が乗っている台がこの研ぎ汁で汚れてくるわけです。

この研ぎ汁が少しは排出されるようにと、それぞれの木の両側に細い溝を掘りました。この溝がないと研いだ砥石の粉が流し台の中に流れ落ちていかない・・・と思います。

部品の木の加工は全てどこかで拾ったか余った端材を使って行いました。

|

| 溝を掘った状態 木はどこかで利用した端材 |

砥石が動かないようにストッパーをつけました。ネジ山が当たると刃がかけるので、ドリルで下穴、皿もみ加工してから皿ネジを取り付けてます。

|

| ストッパーをつけた状態 |

少し見えにくいですが、木が研いでいる際に移動しないように、下部に小さな木を取り付けました。

|

| クランプで小さな木の位置決め |

木の下部の取り付けはこのような感じで、ストッパーと同様にドリルで下穴をあけてからネジ止めしてあります。

これまでは砥石を台が1つでやっていたため、刃物を研ぐ段階に応じて、砥石を台の上で入れ替えて作業をしていました。

3つの砥石の台を設けたことで、必要な砥石を予め用意しておき作業に入れます。研ぎの途中で砥石の入れ替えをしなくても済むわけです。

こんな感じで砥石を置く台ができました。

|

| 砥石をセットした状態 |

余談ですが、この流し台には水道を分岐しホースからスプレー口を一つ取り付けてあります。

これは砥石が汚れた時や研いだ水は水洗いだけでは落ちない時があり、そういった時にこのスプレーを使うと簡単に洗い流すことができて便利です。

|

| スプレー 結構な水圧で汚れを落としてくれます |

End

ツイート

2018年6月3日日曜日

OpenEnergyMonitor による太陽光発電の監視ソリューション

今年になってからやってる太陽光発電の監視システム見直しの続きです。以前ソーラーレモンさんが開発したものについて書かせていただきました。その時の記事はこちらから。

製品は、EV、太陽光発電の計測や監視システムなどがあり、どれも必要十分な機能を備えていて、この手の製品としては比較的安めの価格で販売されているように思いました。

その中で、IoTaWattという製品が自分が探しているものに近い感じでした。評価用の機器貸し出しなどはやっておらず、またそれほど高くもないので早速購入してみることに。

あとで分かったのですが、CTセンサーは19mmより13mmの方が良いです。ブレーカーのクランプを取り付ける際のスペースが狭いためです。

CTセンサーの必要数はパワコンの数に合わせ7つです。不足している3つは、アマゾンでも買えることに気づいて、追加購入しておきました。

Hommy SCT-013-000 非侵襲的 AC電流センサ クランプセンサ 100A

IoTaWattとの通信は無線LAN経由で行います。初回セットアップ時に PCなどの端末からこのIoTaWattを無線LANで見つけて接続してやる必要があります。

具体的にはPCから無線アクセスポイントでSSID "iotxxxxxx" を見つけてやるだけです。パスワード、暗号化設定などは不要です。

IoTaWattにPCから接続ができると、このような画面が表示されます。ここでは環境に合わせて設定を入れていきます。英文となってしまいますが、マニュアルも写真つきで親切に書かれてあり簡単です。

IoTaWatt本体はどこに設置するのが適切か迷いがありましたが、当面は集電箱に納めることにしました。

理由はCTセンサーのケーブル長が短く、集電箱以外に納めるには延長ケーブルが必要になってくるためです。

パワコンが7台あるため、測定箇所は7箇所となりますがCTセンサーが4つしかないので今回は4つだけ取り付けました。

確認はPCから無線LANでIoTaWattに接続します。この時すでにインターネット環境にあるのですが、本体に対してはブラウザから http://iotawatt.local でアクセスします。

Statusから現在の発電状況をほぼリアルタイムで確認できます。

一応クランプやパワコンなどでも計測しておきました。一人でやっていたので多少時間差はあるもののほぼ正しい感じです。

発電所に来なくても遠隔からネットで監視ができないと意味がありません。IoTaWattは、本体にあるマイクロSDカードに計測したデータを保存していき、インターネットに繋がるとそれまで溜め込んだデータをクラウドにあげる仕組みとなっています。

クラウド側のサービスについてです。 OpenEngergyMonitorはこのサービスも用意しており、今回自分もそれを利用してみることにしました。

(emoncmsはOpenEngergyMonitorのプロジェクトの一部)

↓のサイトになりますが、アカウント作成など少しだけ面倒ですが、無料で利用できます。

https://emoncms.org

でも、もうすぐ(来月1日)有料になるようですが、OpenEnergyMonitorから製品を購入して入ればその額に応じてディスカウント(購入額の20%)が受けれます。

結果、安いです。使い方にもよりますが、自分の場合、向こう5年は無料になりそうです。

クラウド側で少し設定が必要です。

CTセンサーの計測データをグラフに表示させるかなどについての設定やそれをどう表示させるかといった設定です。

このあたりはオープンソースだからかヘルプが充実してます。(分からない時はコミュニティに投稿して助けを求める仕組みもあります)

IoTaWattがインターネット接続されていれば、データのアップロードは自動で行われるので、emoncmsにログオンすると、このようなグラフが表示されました。

欲しかったパワコンごとのデータがグラフに出力されました。

CSV出力で生データも取得できるようで、市販のアプリケーションでみる機能はだいたいあるような印象です。

またスマホアプリでEmoncmsというのも用意されており利用まで楽しみです。

冒頭であげた要件を全てカバーしている訳ではありませんが、もう少し評価してみて問題なければ現行サービスを解約し、このOpenEngergyMonitorに切り替えを考えています。

実は、まだ発電所にはIoTaWattで利用するインターネット環境は整っておらず、今回はインターネットへの接続はiPhone経由でやっていました。

昨今IoTの流行りからか、低速・少量通信のサービスがいろいろあるようですので、このIoTaWattに適したものを探してみたいと考えています。

ツイート

そんな中、自分がどんな製品・サービスが欲しいかがはっきりしてきました。

これら条件にあうような製品をしつこく探している時に、イギリスのOpenEnergyMonitorというグループが再生可能エネルギーに関連した計測ツールを開発しているという話を見つけました。写真からはとても良い人たちに見えます。

こんな製品サービスが欲しい

- リアルタイム監視ができる

- 出力表示がWattでみれる

- パワコン単位で計測監視が行える

- データの過去ログが閲覧できる(=データのバックアップ)

- 監視記録が長期保存できる

- ↑を全てネット閲覧でできる

- 低$価格

- 長期サポート体制がある

- できれば温度などの周囲環境データも取得したい

これら条件にあうような製品をしつこく探している時に、イギリスのOpenEnergyMonitorというグループが再生可能エネルギーに関連した計測ツールを開発しているという話を見つけました。写真からはとても良い人たちに見えます。

製品は、EV、太陽光発電の計測や監視システムなどがあり、どれも必要十分な機能を備えていて、この手の製品としては比較的安めの価格で販売されているように思いました。

IoTaWattを購入

その中で、IoTaWattという製品が自分が探しているものに近い感じでした。評価用の機器貸し出しなどはやっておらず、またそれほど高くもないので早速購入してみることに。

|

| IoTaWatt 衝動買いしてしまったIoTaWattt本体 14個のセンサー端子の口 |

ウェブから発注し10日間ほどして届きました。発送元はイギリスからで、価格は送料込みで27000円ほどでした。

ところでこのOpenEnergyMonitorやそれに関連するグループのプロジェクトでは、ハードウェアとソフトウェアの両方を開発しているようで、ともにオープンソースとしてハード基盤からソフトのソースコードまで公開されています。スマホ 用アプリも用意されていて使うのが楽しみな感じです。

うちの発電所はパワコンが7台あるため、集電箱内で計測するポイントも少なくとも7箇所になりますが、このIoTaWattには14個もセンサー端子の口がありこれならこの1機でカバーできます。

IoTaWattの本体と4個のCTセンサーとUSB DC電源アダプター、AC電源アダプターなどが付属していました。

ところでこのOpenEnergyMonitorやそれに関連するグループのプロジェクトでは、ハードウェアとソフトウェアの両方を開発しているようで、ともにオープンソースとしてハード基盤からソフトのソースコードまで公開されています。スマホ 用アプリも用意されていて使うのが楽しみな感じです。

うちの発電所はパワコンが7台あるため、集電箱内で計測するポイントも少なくとも7箇所になりますが、このIoTaWattには14個もセンサー端子の口がありこれならこの1機でカバーできます。

IoTaWattの本体と4個のCTセンサーとUSB DC電源アダプター、AC電源アダプターなどが付属していました。

|

| 付属のCTセンサー 19mmと13mm |

あとで分かったのですが、CTセンサーは19mmより13mmの方が良いです。ブレーカーのクランプを取り付ける際のスペースが狭いためです。

CTセンサーの必要数はパワコンの数に合わせ7つです。不足している3つは、アマゾンでも買えることに気づいて、追加購入しておきました。

Hommy SCT-013-000 非侵襲的 AC電流センサ クランプセンサ 100A

IoTaWattのセットアップ

IoTaWattとの通信は無線LAN経由で行います。初回セットアップ時に PCなどの端末からこのIoTaWattを無線LANで見つけて接続してやる必要があります。

具体的にはPCから無線アクセスポイントでSSID "iotxxxxxx" を見つけてやるだけです。パスワード、暗号化設定などは不要です。

IoTaWattにPCから接続ができると、このような画面が表示されます。ここでは環境に合わせて設定を入れていきます。英文となってしまいますが、マニュアルも写真つきで親切に書かれてあり簡単です。

|

| IoTaWatt の画面 |

まだIoTaWattがインターネットに接続できていない状態です。手持ちの無線ルーターやWIMAXなどをIoTaWattと繋いでやりIoTaWattがネットに繋がるようにしてあげます。

ここまでやればあとはIoTaWatt本体を設置するだけです。

IoTaWattの設置

IoTaWatt本体はどこに設置するのが適切か迷いがありましたが、当面は集電箱に納めることにしました。

理由はCTセンサーのケーブル長が短く、集電箱以外に納めるには延長ケーブルが必要になってくるためです。

|

| IoTaWatt を取り付けた状態 右の4本はCTセンサーケーブル 下の2本は電源アダプタのケーブル |

パワコンが7台あるため、測定箇所は7箇所となりますがCTセンサーが4つしかないので今回は4つだけ取り付けました。

IoTaWattにデータが上がってくるか確認

確認はPCから無線LANでIoTaWattに接続します。この時すでにインターネット環境にあるのですが、本体に対してはブラウザから http://iotawatt.local でアクセスします。

Statusから現在の発電状況をほぼリアルタイムで確認できます。

|

| CTセンサーを取り付けた全てのInputで出力が確認された |

一応クランプやパワコンなどでも計測しておきました。一人でやっていたので多少時間差はあるもののほぼ正しい感じです。

|

| CTセンサーInput_3の電流値 |

|

| CTセンサー Input_3の対象パワコンのパネル表示 kW |

IoTaWattのデータをクラウドにあげる

発電所に来なくても遠隔からネットで監視ができないと意味がありません。IoTaWattは、本体にあるマイクロSDカードに計測したデータを保存していき、インターネットに繋がるとそれまで溜め込んだデータをクラウドにあげる仕組みとなっています。

クラウド側のサービスについてです。 OpenEngergyMonitorはこのサービスも用意しており、今回自分もそれを利用してみることにしました。

(emoncmsはOpenEngergyMonitorのプロジェクトの一部)

↓のサイトになりますが、アカウント作成など少しだけ面倒ですが、無料で利用できます。

https://emoncms.org

でも、もうすぐ(来月1日)有料になるようですが、OpenEnergyMonitorから製品を購入して入ればその額に応じてディスカウント(購入額の20%)が受けれます。

結果、安いです。使い方にもよりますが、自分の場合、向こう5年は無料になりそうです。

クラウド側で少し設定が必要です。

CTセンサーの計測データをグラフに表示させるかなどについての設定やそれをどう表示させるかといった設定です。

このあたりはオープンソースだからかヘルプが充実してます。(分からない時はコミュニティに投稿して助けを求める仕組みもあります)

IoTaWattがインターネット接続されていれば、データのアップロードは自動で行われるので、emoncmsにログオンすると、このようなグラフが表示されました。

欲しかったパワコンごとのデータがグラフに出力されました。

| |

|

CSV出力で生データも取得できるようで、市販のアプリケーションでみる機能はだいたいあるような印象です。

またスマホアプリでEmoncmsというのも用意されており利用まで楽しみです。

冒頭であげた要件を全てカバーしている訳ではありませんが、もう少し評価してみて問題なければ現行サービスを解約し、このOpenEngergyMonitorに切り替えを考えています。

実は、まだ発電所にはIoTaWattで利用するインターネット環境は整っておらず、今回はインターネットへの接続はiPhone経由でやっていました。

昨今IoTの流行りからか、低速・少量通信のサービスがいろいろあるようですので、このIoTaWattに適したものを探してみたいと考えています。

ツイート

2018年5月26日土曜日

小机の製作

2018年6月28日

試作で小机を製作する話です。 |

| 試作で仮組してみた小机 500 x 300 x 250 |

ヤギの面倒を見てくれている近所のおばあちゃんから、小机を作って欲しいと依頼がありました。

素人の自分になぜ頼むのかなと思いましたが、多分、以前ヤギの乳搾りのために搾乳台をホームセンターの部材で作ったことがあり、数時間で作れたので、今回も同様に作れると思われたのでしょう。

希望としている寸法は 500 x 300 x 250 mm とかなり小さめです。晩酌で使うようなテーブルのサイズです。

なぜ市販のものを買わないかといえば、この寸法の机がなかなかお店に置いておらず手に入れることができないらしい。

気になる用途は、若い医者が畳に座って勉強するために使う机、だそうです。こんなに小さなテーブルで本当に大丈夫かなと思ったが、まずは言われた仕様で作ってみることに。

人様にものを作るからには、できる限りのことをやってみようという気持ちでいます。

失敗しないように形にすべく、まずは試作版を作ってから本製作をすることにしました。

試作で使う木材ですが、手元にある中でこの寸法にあう材木は下の写真にある1枚だけでした。

|

| キハダ |

これは以前知人からもらってきたもので、もともとは飲み屋のカウンターとして使っていたという木材です。厚さは5センチほどの厚みがあり、木目も綺麗です。

最初は栗?かなと思いましたが、調べてみるとキハダという木でした。柔らかく軽量なのが特徴で家具などに用いられるということです。

最初は栗?かなと思いましたが、調べてみるとキハダという木でした。柔らかく軽量なのが特徴で家具などに用いられるということです。

カウンターで使用していたということもあり表面はヤニで汚れたような色になっています。

作業開始。

まずは木造りから。加工する前に木の形を揃えていきます。

作業開始。

まずは木造りから。加工する前に木の形を揃えていきます。

こんな感じになります。

|

| ホゾ加工 |

どうやってホゾ加工したかですがこのようにジグを使い、トリマーと呼ばれる電動工具で削って加工していきました。

|

| ジグには縦と横のガイドを設置 |

加工する時はこんな感じでガイドにトリマーの定規を当てながら削っていきます。

|

| トリマーによる加工 |

|

| ホゾ穴の加工が終わったところ |

なので、加工時に木材とテーブルをF型クランプで簡易的に止めた上でホゾ穴を掘っていきました。

|

| 角のみとボール盤 |

このやり方どうもよくなかったです。結果、4本の木材にホゾ穴を開ける場所にばらつきが出てしまいました。

結果このように足を合わせてみると隙間ができてしまいした・・・。素人だな〜。

|

| 本来隙間があっては行けないのだが・・・ |

ということで初めからやり直し!

一度解体して接着剤をつけてから組み直しました。

|

| 接着剤がういてくるので濡らした歯ブラシ などで拭き取ります |

|

| 脚と板の間で直角がでているか確認 多少のズレが玄能でたたいて治します |

形を確認しながらクランプどめして1日おきます。

塗装をします。以前に利用したオスモカラー(クリア)を使用しました。

塗装したあとの仕上がりは以前より少し色が濃くなりましたがいい感じです。

ツイート

2018年5月14日月曜日

Texas Instruments CC3200 SensorTagを試してみました

更新日:2018/05/16

縦横7センチ x 5センチ ほどの大きさで手に乗るサイズです。

温度、湿度の他に照度計などの6つのセンサーがついていて何かに使えそうです。IoTにも対応しているようなことも書いてます。

値段は送料入れて約5000円ほど。

もっと身近で手に入りそうなものですが、なぜだか本家TIのサイトからしか購入できませんでした。

納期は発注してから1週間ちょっとでした。ものは米国からの輸送で、トラッキングを見ていると、発注から発送され米発までは数日でしたが、成田にきてから時間がかかっていたようです。

|

| C3200 SensorTag本体 ラベルの下には単4電池2本が収まっていて かなりコンパクトです |

セットアップは全てここに書いてある通りです。

大まかに設定を説明すると以下のような感じです。

iPhoneならApp Storeから”TI SimpleLink SensorTag”というアプリをインストールします。Androidも同様。

|

| Appストアで |

C3200の本体の電源ボタンを押し起動(電池は既に内蔵されている)。

iPhoneなどのスマホのWifi設定から”SensorTag-75”を探して接続します(パスワード不要)。

|

| この時点でC3200とスマホがWifi接続されたことになります |

スマホからTI SimpleLink SensorTagのアプリを開きます。

そうするとC3200のアイコンが表示されます(デフォルト表示はC3200ではない)。

|

| 表示されなければWifi経由でスマホとC3200 がまだ接続されていない |

C3200を選択するとオプションメニューが表示されるので下の方にあるWifi Setup を選択します。

|

| ここでSensorViewでも良いが 後でCloudにつなぎたいので Wifi Setupを選択する |

|

| SPWN...が自宅で利用しているSSID |

スマホの無線設定で自宅の無線LANに接続します。

(当然C3200の無線の設定SSID”SensorTag-75”へ接続は切断されます)

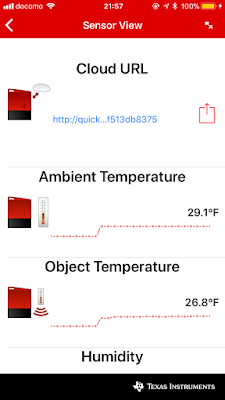

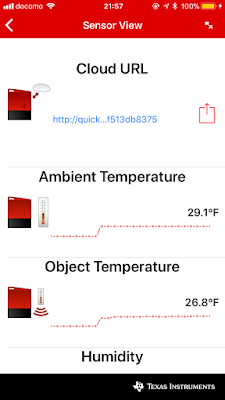

TI SimpleLink SensorTagのアプリを開き、Sensor View

を選択します。

|

| C3200もインターネットへ接続ができた 環境でSensor VIewを選択 |

センサーがリアルタイムで表示されます。

これはこれで利用場面もありそうです。

|

| 温度や湿度などの表示 |

|

| モーションセンサーや照度計の他温度湿度なども 画面をスクロールすると見ることができる |

このデータをインターネットで見ることができます。

やることは簡単で、規定のCloud URL を押すだけです。

サイトはIBMになっています。

|

| 一番上にあるhttp....から始まる 青字のリンクを押します ※インターネットに接続していないと 機能しないので注意 |

IBM Cloudのページに移動すると、そこでウェブ上で常時動的にグラフ表示されて見れます。IoTですね。

製品説明にあるようにとても簡単にCloud接続できました。

IBMidを取得するとアプリ作成が可能なようです。

Internet環境を用意した上で、C3200を監視したい場所においておき、自宅やスマホから確認するなどが可能なので、使い方によっては非常に重宝しそうです。

※C3200は一定時間放っておくと、既定では自動でシャットダウンしてしまいます。ボタンをどこでもいいので押すと復旧する仕様。

ツイート

登録:

コメント (Atom)

人気の投稿

-

English 最初は少し不思議に思いました。 彼らはとても高く飛べます。ここにいる種類のニワトリでも地上から2mくらいの高さまではその気になればすぐに飛べる能力を持っています。 実は飛べるんです (写真はアシ子ちゃん) 発電所の敷地内では、フェン...

-

将棋盤を作って欲しい 日頃、発電所でヤギの面倒を見ているおばあちゃんから突如として将棋盤を作って欲しいと頼まれました。 私の中の将棋盤のイメージは四角く加工された木材に黒い線が入っているだけなので、難しくないだろうと思いました。 また、昔から自分も将棋は好きだ...

-

更新日:2018年5月20日 以前のブログで書いた スズメ被害 対策の続きです。 スズメはニワトリたちの餌を食べてしまうだけでなく、太陽光パネルに糞をしていき太陽光パネルに影を作っていきます。当然ですが影は発電量の低下を招くのです。 数羽程度なら良いのですが、群れ...

-

度重なる太陽光パネルの不良 パワコン毎の発電量を見るようになってから異常に気づけるようになったと思います。 それだけ問題が多いということに他なりませんが(-。-; 2014年の発電所稼働以来これまでに40枚以上のパネルが交換や修理となっております。合計3...

-

今年生まれたヤギは貰われていってしまいました。このままだと母ヤギの乳が出続けるのでこれを搾ってあげる必要が出てきました。(※実は後でわかったのですが放っておけば乳は自然と出なくなるようでした) 向かって右の子ヤギがメスです (ツノが可愛いです) ということでヤギの...